Jn 1, 1-18 – Prefacio de Navidad III

Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de vida (…) os lo anunciamos[1].

Muy queridos todos, en este día solemne, en el que celebramos el nacimiento de Cristo, el Verbo Encarnado, sentimos la verdad, la fuerza y la alegría de estas palabras del apóstol san Juan.

Aquel Dios del que no se debe hacer imagen alguna, porque cualquier imagen sólo conseguiría reducirlo, e incluso falsearlo, este Dios se ha hecho, él mismo, visible en Aquel que es su verdadera imagen, como dice San Pablo (cf. 2 Co 4,4; Col 1,15)[2].

Este es el misterio de la Navidad, que nos permite tocar –por así decirlo– la humildad de Dios. Quien, como decíamos ayer, ha entrado en la historia humana y habitó entre nosotros, para darnos la capacidad de llegar a ser hijos de Dios, de ser como Él.

Cada uno de los misterios de Cristo no sólo es un hecho histórico sino que contiene gracias especiales para el alimento de nuestra alma. ¿Cuál es esa gracia particular? La Iglesia misma nos lo indica en la oración colecta que acabamos de rezar: “…Concédenos participar de la vida divina de aquél que ha querido participar de nuestra humanidad”.

Petición que a nosotros los miembros del Instituto nos toca muy de cerca ya que el configurarnos con Él[3], el querer “ser otros Cristos es central en nuestra espiritualidad”[4].

Estamos pidiendo la gracia de compartir aquella divinidad, a la que fue unida nuestra humanidad. Puesto que al encarnarse Dios, tomó nuestra naturaleza humana y a cambio nos comunicó la participación de su naturaleza divina. Este es el admirable comercio que Dios quiere hacer con nosotros y con cada uno de los hombres.

Por eso San Juan de la Cruz, en su Cántico Espiritual pedía al Señor: “embiste con tu divinidad en mi entendimiento, dándole inteligencias divinas, y en mi voluntad, dándole y comunicándole el divino amor, y en mi memoria, con divina posesión de gloria”[5]. ¡A eso debemos tender! A “que Dios nos entre en sus divinos resplandores por transformación de amor”[6]. Como lo hizo aquella noche con los pastores.

El Verbo que era en el principio, junto a Dios[7] y por quien todo fue hecho[8] nos invita a ser semejantes a Él. Es decir a hacernos como niños, que es otra manera de decir a hacernos humildes.

Para lo cual es necesario deponer nuestras falsas certezas, nuestra soberbia intelectual, que tantas veces nos impide percibir la proximidad de Dios. Debemos bajarnos, ir espiritualmente a pie, por decirlo de alguna manera, para poder entrar por el portal de la fe y encontrar a Dios, a Dios que se oculta en la humildad de un niño recién nacido[9].

Ese andar a pie espiritualmente hablando para poder gozar en plenitud del maravilloso intercambio que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros requiere que uno se aproveche en la práctica de la humildad. Porque sólo siendo humildes seremos santos[10], es decir, sólo siendo humildes imitaremos al Verbo Encarnado que hoy contemplamos recostado en un pesebre, rodeado de animales, en suma pobreza, rechazado por tantos, y que siendo tan débil es el mismo Infinito, Inmenso y Eterno Dios. En definitiva, porque sólo siendo pequeños es como podemos descubrir algo grande y sólo de ese modo se entiende el significado de la Encarnación[11].

Los humildes, almas sencillas, lo suficientemente pequeñas para ver la grandeza de Dios en la pequeñez de un Niño, son por tanto los únicos que entenderán la razón de Su visita. El vino a este pobre mundo para traernos una propuesta; para decirnos como sólo Dios podía decir: “Tú me das tu humanidad, y yo te daré mi Divinidad; tú me das tu tiempo, y yo te daré mi eternidad; Tú me das tu cuerpo cansado, y yo te daré mi Redención; tú me das tu corazón marchito, y yo te daré Amor; tú me das tu insignificancia, y yo te daré Mi Todo”.

El mundo, tan inclinado al poder, no parece aprender nunca la paradoja de que, así como sólo el niño pequeñito descubre la grandeza de lo que lo rodea, así sólo los corazones humildes se darán cuenta algún día la grandeza de Dios. No desconocen Ustedes que el mundo desecha esta lección, ¿por qué? Porque confunde pequeñez con debilidad, pequeñez de niño con infantilismo o inmadurez, y humildad con complejo de inferioridad.

Pero ese Niño a quien los ángeles adoran[12] descendió a la pequeñez de la niñez, como primer paso para su triunfo eterno. Y nosotros, debemos empezar nuestra misión eterna como Él quiso empezar la Suya, es decir, por el camino de la humildad, lo cual implica descender de nuestro orgullo ignorante al nivel en que estamos ante Sus divinos ojos.

Jesús mismo nos lo enseñó: … Si no os volviereis, e hiciereis como niños no entraréis en el reino de los cielos[13]. Llegar a ser como niños pequeños no significa otra cosa que humildad o sinceridad del juicio acerca de nosotros mismos, un reconocimiento de la desproporción entre nuestra pobre vida y la vida eterna delante de nosotros, un reconocimiento de nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestros pecados, la pobreza de todo lo que estamos haciendo ahora, y también el poder y la sabiduría que han de ser nuestros, siempre que seamos lo suficientemente humildes para arrodillarnos delante de este Niño en un pesebre de pajas, y confesarle que es Nuestro Señor, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre[14], nuestra Vida y Nuestro Todo.

Muy particularmente a nosotros, este contemplar a Jesús en su nacimiento como decíamos hace un momento nos debe mover a practicar las virtudes del anonadamiento[15], de entre las cuales la humildad es la primera y que el derecho propio traduce “en la humildad de una vida oculta, en la aceptación de los sufrimientos para completar lo que en la propia carne falta a las tribulaciones de Cristo (Col 1, 24), en el sacrificio silencioso, en el abandono a la santa voluntad de Dios, en la serena fidelidad incluso ante el declive de las fuerzas y del propio ascendiente”[16]. Algo que resulta muy propio de los religiosos contemplativos pues es fruto de la vida de oración[17] y de la verdadera actitud orante que debe permear toda la vida del monje. Por eso Fulton Sheen decía que cuanto más cercanos somos a Dios más nos volvemos como niños[18], más nos hacemos humildes.

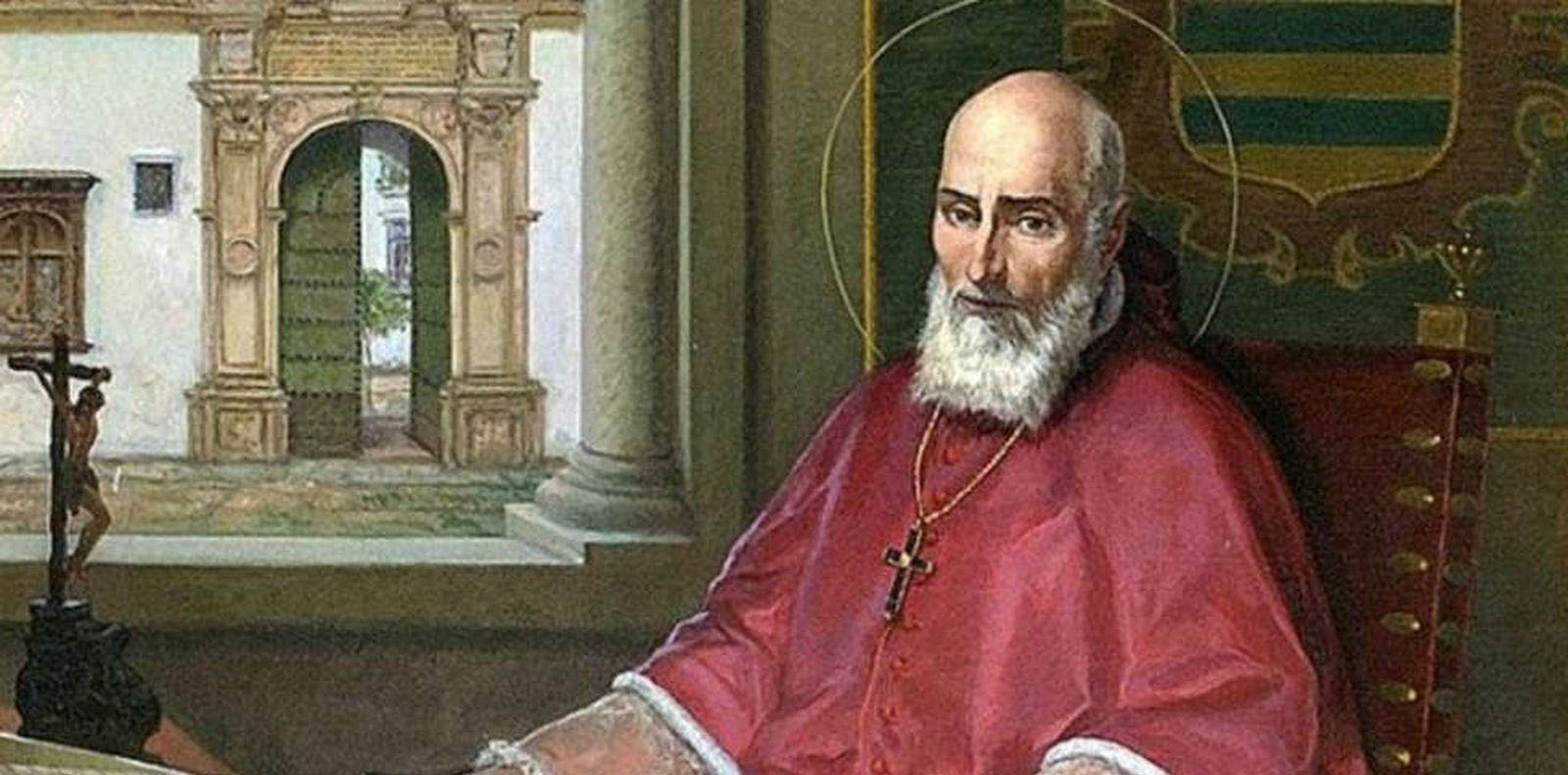

Ahora esa humildad de niños no es simplemente una metáfora espiritual ni es una pose exterior piadosa. “Para lograr la humildad debemos amar y desear las humillaciones. Sin eso no puede existir la humildad”, decía el Beato José Allamano. Humillaciones estas que nos pueden venir de nuestras propias deficiencias, por nuestras derrotas o incluso, de nuestros errores, cuando no también de la malquerencia del prójimo. Sin esta aceptación serena, incluso gozosa de las humillaciones no hay humildad auténtica.

Pero lo nuestro es imitar al Verbo Encarnado y para poder gozar en plenitud del maravilloso intercambio que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, es decir el de transformarnos en Él, se requiere practicar activa y efectivamente la humildad.

De tal modo que ejercitándonos en ese camino lleguemos a la humildad de los verdaderos espirituales que el místico Doctor de Fontiveros describe de la siguiente manera: “no solo teniendo sus propias cosas en nada, mas con muy poca satisfacción de sí; a todos los demás tienen por muy mejores, y les suelen tener una santa envidia, con gana de servir a Dios como ellos; porque, cuanto mas fervor llevan y cuantas mas obras hacen y gusto tienen en ellas, como van en humildad, tanto mas conocen lo mucho que Dios merece y lo poco que es todo cuanto hacen por él. Y tanto es lo que de caridad y amor querrían hacer por él, que todo lo que hacen no les parezca nada; y tanto les solicita, ocupa y embebe este cuidado de amor, que nunca advierten si los demás hacen o no hacen; y si advierten todo es, como digo creyendo que todos los demás son muy mejores que ellos. De donde, teniéndose en poco, tienen gana también que los demás los tengan en poco y que los deshagan y desestimen sus cosas. Y, aunque se los quieran alabar y estimar, en ninguna manera lo pueden creer, y les parece cosa extraña decir de ellos aquellos bienes.

Estos, con mucha tranquilidad y humildad, tienen gran deseo que les enseñe cualquiera que los pueda aprovechar. Muy lejos de querer ser maestros de nadie, están muy prontos a caminar y echar por otro camino del que llevan, si se lo mandaren, porque nunca piensan que aciertan en nada. De que alaben a los demás se gozan; solo tienen pena de que no sirven a Dios como ellos.

No tienen gana de decir sus cosas, porque las tienen en tan poco, que aun a sus maestros espirituales tienen vergüenza de decirlas, pareciéndoles que no son cosas que merezcan hacer lenguaje de ellas. Más ganas tienen de decir sus faltas y pecados, o que los entiendan, que no sus virtudes; y así se inclinan más a tratar su alma con quien en menos tienen sus cosas y su espíritu.

Darán estos la sangre de su corazón a quien sirve a Dios, y ayudarán, cuanto esto es en sí, a que le sirvan.

En las imperfecciones que se ven caer, con humildad se sufren, y con blandura de espíritu y temor amoroso de Dios, esperando en Él”[19].

En esta hermosa mañana de Navidad en la que celebramos el incalculable misterio de la humillación del Hijo de Dios, pidamos a la Madre Bendita que se inclinaba a adorar a su Niño-Dios el don de la humildad para así contemplar en el pecho tiernísimo del Niño Jesús el Corazón de este Dios que “quiere ser nuestra ‘alegría’, nuestra ‘salvación’, nuestra ‘esperanza’, nuestra ‘felicidad’, y nuestro ‘único Soberano’”[20]. Que Ella nos enseñe cómo servir a Dios, cómo amar a Dios, cómo orar a Dios.

[1] 1 Jn 1, 1-3.

[2] Benedicto XVI, Homilía de Nochebuena (24/12/2009).

[3] Directorio de Espiritualidad, 44.

[4] Directorio de Vida Consagrada, 37.

[5] Canción 19, 4.

[6] San Juan de la Cruz, Cántico Espiritual B, Canción 12, Anotación para la canción siguiente, 1.

[7] Jn 1, 2.

[8] Jn 1, 3.

[9] Cf. Benedicto XVI, Homilía de Nochebuena (24/12/2011)

[10] Cf. Beato José Allamano citado en Sales, Lorenzo, La vida espiritual según las conversaciones ascéticas del siervo de Dios José Allamano, 396-397.

[11] Cf. Ven. Fulton J. Sheen, El eterno galileo, cap. 1.

[12] Cf. Heb 1, 6.

[13] Mat 18, 3.

[14] Jn 1, 18.

[15] Constituciones, 11; Directorio de Vida Consagrada, 227.

[16] Directorio de Vida Consagrada, 227.

[17] Cf. Directorio de Vida Contemplativa, Apéndice, 1: “hay que alcanzar una verdadera actitud orante (como un desfondarse el alma en Dios) cuyos efectos son muy perceptibles: amor a la cruz, humildad auténtica, amor a las correcciones, paciencia en soportar las injusticias, aceptación de las culpas propias, anhelo de penitencia…”.

[18] Cf. In the Fullness of Time, cap. 1. [Traducido del inglés]

[19] San Juan de la Cruz, Noche Oscura, Libro I, cap. 2, 1-8.

[20] Cf. P. Carlos Buela, IVE, Ars Patris, III Parte, Cap. 21.